派遣労働者・出向者に関する留意点

派遣労働者・出向者の複雑さ

現在、多くの企業が「派遣労働者」を活用していると思われます。

企業の多くが、常に「人手不足」に悩まされており、その不足をカバーするために派遣労働者を活用しています。

ただし、派遣労働者を活用する際には注意が必要です。

「労働者派遣法」を説明するとなると多くの論点があるため、今回の記事では「労働法の当事者」という観点で、おさえておくべき考え方を解説します。

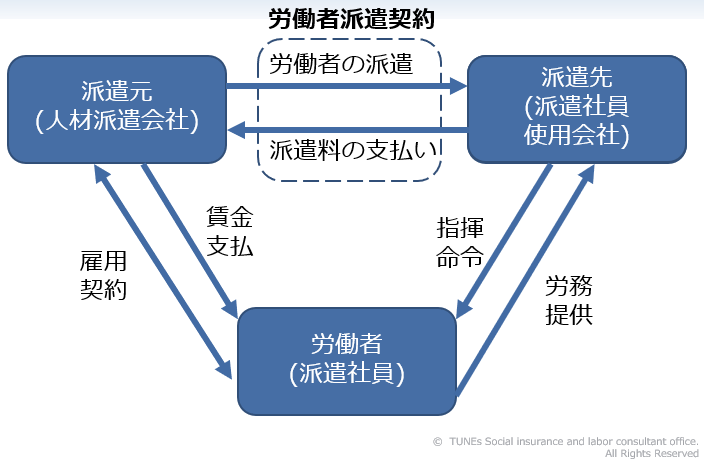

派遣労働者の複雑さの原因は、下記のような「三角関係」にあることです。

通常の労働契約では、労働者と使用者の「二者間」での関係となりますので、非常にシンプルです。

しかし、派遣労働者の場合は上記の「三角関係」になるため、出向元・出向先と派遣労働者との関係をしっかりと理解しておく必要があります。

派遣元と派遣労働者の関係

・派遣元企業と派遣労働者(登録型の場合)との間には、「雇用契約」が成立しています。

・その雇用契約に基づき、派遣元企業には、派遣労働者に対して、賃金を支払う義務が生じます。

派遣先と派遣労働者の関係

・派遣先企業は、派遣労働者に対して、業務上の指揮命令権を有しています。

・派遣労働者は、その指揮命令に基づいて、派遣先企業に労務を提供します。

派遣元と派遣先の関係

・派遣元と派遣先の間には、「労働者派遣契約」が締結されます。

・派遣元は当該契約に基づいて、自社で雇用している「派遣労働者」を派遣先へ派遣します。

・派遣先は当該契約に基づいて、派遣元に「派遣料」を支払います。

出向者について

派遣労働者と似たような形態で、「出向者」が挙げられます。

特に、複数の関連企業を有する大企業において、人的リソースの融通やナレッジの共有、人材育成などを目的として出向者のやりとりがされています。

上記図の、

・派遣元→出向元

・派遣先→出向先

・労働者(派遣社員)→出向者

・労働者派遣契約→出向契約

と読み替えていただけると、同じように整理ができるとお考え下さい。

派遣元・派遣先のそれぞれの派遣労働者に対する責任

このような三角関係にあると、通常使用者が労働者に対して行う様々な「責任」は、派遣元・派遣先どちらの企業が負うべきなのか、という課題が出てきます。

その点について、端的にまとめると以下の通りになります。

●大原則:一つひとつの項目の性質を考慮して判断する

・労働契約や賃金関連:派遣元(雇用契約を結んでいることから)

・ワークルール関連および労働安全衛生法関連:派遣先(実際に働いている場所が重要であるため)

まず、当該派遣労働者に対して、実際に雇用契約を締結する(登録型派遣)ことや、その雇用契約に基づいて賃金を支払うことは、派遣元の責任とされています。

当然ながら、雇用契約や賃金支払いに関係すること…例えば、社会保険の加入手続きや保険料の支払いなどは、派遣元がしっかりと行う必要があります。

一方、労働安全衛生法関連など、実際に働いている場所を基準に考えないと意味がないものは、「派遣先」の責任とされています。

例えば、衛生管理者や産業医の選任基準である「常時使用する労働者数」については、「派遣労働者も含める(カウント対象)こととする」とされています。

出向者に関しても、原則的には同じ考え方になります。

自社で派遣労働者や出向者を活用している場合は、今一度、ルールに則った活用がされているかを確認しましょう!